|

La faune aquatique indésirable

le ragondin

• Les dégâts causés par le ragondin:

Le ragondin creuse des terriers de plusieurs mètres de long, sur plusieurs niveaux. L'échafaudage de ces terriers a pour effet d'affaisser les berges face à des poids lourds, comme les engins agricoles, entraînant de lourdes conséquences économiques.

Ces derniers roulent dessus, sans se soucier de la fragilité du terrain, et entraînent l'écroulement successif de tous les terriers.

Cet effondrement des berges fait reculer les berges de manière significatives.

De plus, lors d'inondations importantes et de longues durées, l'eau rentre dans les terriers, érode le sol, ce qui fait tout écrouler. Mais le ragondin s'en prend aussi aux cultures, au système de drainage.

Il s'attaque aussi aux légumes, aux céréales, aux joncs et à l'écorce des arbres.

Mais le ragondin ne mange pas tout ce qu'il coupe : il abandonne de 40 à 80% des plantes qu'il a coupées.

Originaires d'Amérique du Sud pour le ragondin et d'Amérique du Nord pour le rat musqué, ils ont tous deux été introduits en France dans des fermes d'élevage, se sont échappés pour diverses raisons, et sont présents actuellement dans toute la France.

Description :

Le ragondin a une tête et un corps de 42 à 63 cm, une queue conique et nue de 30 à 40 cm, et pèse de 4 à 10 kg. Il est de couleur brune, a des incisives oranges, et des pattes postérieures palmées. On trouve le ragondin au bord des cours d'eau, étangs et marais, il est herbivore. La femelle a deux à trois portées par an de 5 à 7 jeunes qui atteignent leur maturité sexuelle vers 6 mois. Le rat musqué est de plus petite taille, de 25 à 35 cm, à une queue poilue et aplatie latéralement de 20 à 27cm, et pèse de 0,6 à 2 kg. Il vit dans les mêmes milieux que le ragondin et est herbivore. La femelle a 3 à 4 portées par an de 3 à 7 jeunes.

Conséquences sur le milieu :

En consommant la végétation aquatique et celle des rives, ces deux espèces réduisent la surface des herbiers utilisés par les oiseaux et poissons lors de la reproduction. Ils creusent des terriers de quelques mètres de profondeur et dégradent ainsi les berges, accélèrant le colmatage du lit et en mettant en périls des ouvrages (piles de ponts, digues...). C'est également un ravageur de cultures (maïs, blé) et de prairies.

Moyens de lutte :

Le ragondin est tellement implanté dans toute la France qu'il n'est maintenant plus possible de l'éradiquer. Cependant des moyens peuvent être mis en place pour limiter leur prolifération : Les cultures peuvent être protégées en évitant simplement de les implanter à proximité des cours d'eau et laisser une bande enherbée naturelle suffisamment large. La meilleure protection contre les terriers est d'avoir une végétation ligneuse (arbres) sur les berges qui stabilise les berges par son système racinaire.

La destruction du ragondin est possible lorsque ceux-ci provoquent des dégâts importants. Le piégeage peut être effectué à l'aide de cages pièges en respectant certaines règles (cages spéciales homologuées, élimination sans souffrance des animaux... se renseigner auprès de la fédération des chasseurs du département).

Avant juillet 2007 il fallait obtenir un agrément auprès de la préfecture pour pouvoir piéger les ragondins. Depuis, la réglementation a évolué et tout personne peut piéger les ragondins et rats musqués à condition d'avoir l'accord du propriétaire du terrain.

Le ragondin peut être porteur d'une maladie, appelée "Leptospirose" qui peut être transmise à l'homme et avoir de graves conséquences. Il faut éviter de toucher l'animal, ainsi que la terre souillée à mains nues et éviter de se baigner dans des zones qu'il fréquente. Les symptômes de la maladie peuvent être les suivants : fièvre, frisssons, douleurs musculaires, maux de tête. Ils évoluent avec des atteintes viscérales, hépatiques (jaunisse), rénales. Si vous présentez un de ces symptômes et avez pu être en contact avec des eaux contaminées (baignade, pêche, piégeage...) dans les quinze jours précédant l'apparition de ceux-ci, signalez-le à votre médecin qui pourra rechercher la présence de la maladie ou non.

le rat Musqué

Le rat musqué (Ondatra zibethicus) (ou rat d'Amérique) est un rongeur de la famille des muridés de 30 à 40 cm de long qui pèse jusqu'à 1,5 kg (sec). Il est réputé pouvoir vivre une dizaine d'années en captivité, mais il ne dépasse que rarement 3 ou 4 ans dans la nature. Excellent nageur, il peut parcourir près de 100 m sans respirer sous l'eau ou y rester submergé et immobile plus de 15 minutes s'il se sent menacé.

Originaire d'Amérique du Nord, il a été introduit en Europe au début du XXe siècle pour sa fourrure et comme sujet de curiosité (en Bohême au début du XXe siècle). Il a été élevé dans de nombreux élevages en Europe, avant que des individus échappés d'élevages ou volontairement libérés dans la nature colonisent les milieux naturels et agricoles. Il est devenu dans les années 1960 le mammifère le plus commun des cours d'eau des zones agricoles d'Europe de l'Ouest où il cause d'importants dégâts.

Il ne faut pas le confondre avec le ragondin (Myocastor coypus), un autre rongeur beaucoup plus gros (jusqu'à 9 kg) de la famille des capromyidés originaire d'Amérique du Sud, lui aussi introduit en Europe, mais moins invasif et qui passe plus difficilement l'hiver.

Description

- Il possède une grosse tête avec des incisives puissantes, de fortes pattes postérieures frangées sur leur bord externe de petits poils natatoires.

- Les membres antérieurs sont beaucoup plus courts.

- De solides griffes lui permettent de creuser efficacement les sols

- Longueur : 50 à 61 cm, dont 30 à 36 cm pour la tête et le corps, 20 à 25 cm pour la queue, presque glabre, noirâtre, écailleuse et comprimée latéralement (à part le castor, c'est le seul rongeur qui n'ait pas une queue arrondie).

- Couleur : plus foncée sur le dos (brun à presque noir) et plus claire sur le ventre (brun-gris). Sa couleur peut légèrement varier avec l'âge.

- Fourrure : Un duvet très dense de sous-poils gris le protège du froid, sous une couche de poils de couverture rigides et brillants.

Alimentation

C'est un herbivore, mais si son régime alimentaire est essentiellement composé de végétaux, il le complète en hiver par quelques animaux aquatiques. Il est notamment capable d'ouvrir les coquillages (anodontes, moules zébrées qu'il casse toujours de la même manière). À l'occasion il peut également se nourrir de poissons laissés sur la rive par des pêcheurs.

Habitat

C'est un animal relativement ubiquiste, mais qui reste amphibie.

Il ne vit qu'à grande proximité des eaux dormantes ou courantes ; il creuse des terriers dans les berges débouchant normalement sous l'eau, ou lorsqu'il n'est pas dérangé construit des « huttes » rappelant celles des castors : amoncellements de branches et débris végétaux dans les roselières.

Il apprécie peu les berges en pentes très douces, notamment si elles sont piétinées par les animaux (son terrier s'effondre).

Dès qu'il peut y creuser un terrier, éventuellement en passant sous les parois de béton, il n'hésite pas à coloniser les berges de canaux très fréquentés.

Reproduction

Dès la maturité sexuelle, acquise dès l'âge d'un an, le mâle et la femelle produisent – du printemps au début de l'été, via des glandes sexuelles – une substance à l'odeur musquée qui signifie qu'ils sont prêts à s'accoupler.

La gestation est brève (environ 30 jours), ce qui explique la prolificité de l'espèce : 2 à 3 portées par an sont possibles, avec 6 à 7 petits par portée, allaités de 21 à 28 jours. Le mâle s'occupe des petits avec la femelle, dans le terrier avant leur émancipation.

À l’automne, les jeunes sont autonomes et quittent leurs parents pour chercher un nouveau territoire.

Espèce invasive

Cette espèce invasive a colonisé les cours d'eau du nord de la France et de la Belgique dans les années 1960 à partir d'animaux introduits ou échappés d'élevages, ou relachés par des éleveurs alors que le cours de la fourrure chutait.

Il fait partie des espèces invasives en Europe, classé nuisible et faisant l'objet d'une lutte intensive dans les zones agricoles situées entre les Pays-Bas et la région parisienne.

Impacts

Il cause des dégâts physiques aux digues et aux berges qu'il sape avec ses terriers.

Il a aussi un impact significatif sur les roselières (mesuré par l'ONCFS en France en comparant des zones de roselières protégées par des grillages (exclos) avec des zones non protégées).

Capable de mobiliser environ 1 m3 de terre par an, le rat musqué y dégrade en effet les berges raides des fossés et des cours d'eau qui drainent les zones cultivées. Il déchausse les saules plantés au bord des mares et cours d'eau. Il est très difficile de le chasser et plus encore de l'éradiquer, car il se reproduit rapidement et il bénéficie dans ces régions d'une quasi-absence de prédateurs et d'une nourriture facile et très énergétique partout où les champs avoisinent les cours d'eau, ce qui est devenu très fréquent depuis que les remembrements dans les années 60 à 80 ont mis en culture des milliers de prairies alluviales et de bas-pays (céréales, maïs et pommes de terre ainsi que les betteraves sont appréciés de l'Ondatra).

Dans cette région, l'USAN (Union des syndicats d'assainissement du Nord) coordonne la lutte contre le rat musqué sur son territoire et en lien avec ses homologues belges (flamands et wallons) depuis avril 1968.

Il peut véhiculer la leptospirose, l’hantavirose (et la maladie de Lyme dans les régions où les tiques sont nombreuses) et probablement d'autres maladies.

En France par exemple, le rat musqué est pour cette raison inscrit sur la Liste des animaux susceptibles d'êtres classés nuisibles. Il fait l'objet d'une lutte organisée dans les Flandres belges et françaises, régions où il a trouvé un habitat idéal (nombreux cours d'eau et watringues aux berges raides où il se cache facilement et source abondante de nourriture d'origine agricole).

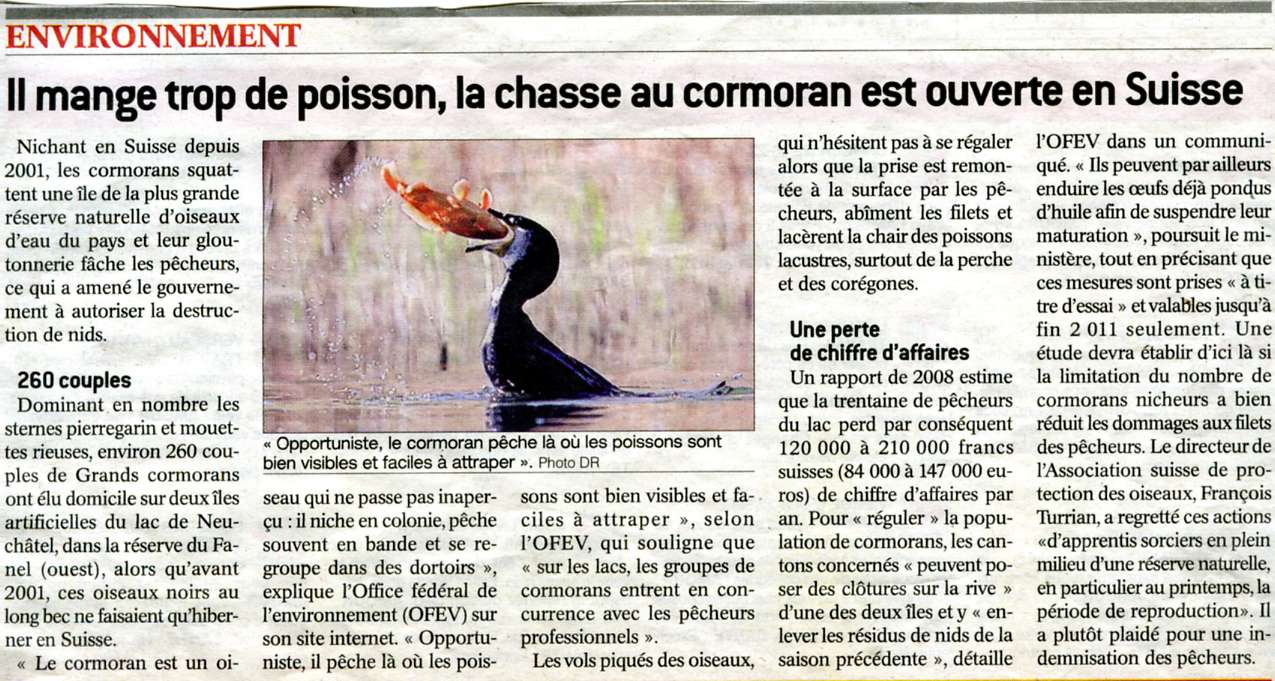

les cormorans

Nous avons trois personnes qui sont chargé de réguler les cormorans sur nos frayères à Brochets.

• Le grand cormoran, ou cormoran commun (Phalacrocorax carbo), est un oiseau aquatique qui appartient à la famille des phalacrocoracidés, dont les cormorans sont les seuls représentants. Cette espèce présente une très large aire de distribution (Europe, Asie, Océanie, Afrique, et une frange est de l'Amérique du Nord), au sein de laquelle on distingue habituellement 5 à 8 sous-espèces. Cet oiseau a une taille moyenne de 90 cm (84 à 98 cm) pour 150 cm d'envergure en moyenne (de 130 à 160 cm) et un poids de 2 à 3,7 kg.

• les contenus stomacaux révèlent que ces oiseaux consomment à peu près 450g de poissons par jour.

Les espèces prélevées sont variées : gardons, brochets, ombres, sandres, truites, anguilles... Ils pêchent sur tout les milieux. la taille des poissons est comprise entre 8 et 18 cm en moyenne mais ont a vu des poissons de 40 cm dans leur estomac. Imaginez l'impact sur la pyramide des âges et sur les futures générations de reproducteurs. N'oublions pas les poissons blessés qui finiront par mourir et leurs dortoirs ,de malheureux arbres qui ,couverts de fientes finiront eux aussi par mourir.

L'ECREVISSE ROUGE DE LOUISIANE

Originaire d'Amérique du Nord, elle est facilement reconnaissable à sa couleur rouge sang de sa partie ventrale et de ses pattes.

Cette espèce est surabondante dans le Marais breton, Le Marais Poitevin, la vallée du Lay.

Introduite dans les années 1970, pour des raisons commerciales (pour compenser la réduction des importations en provenance de Turquie et la disparition des populations d’écrevisses indigènes).

L'écrevisse de Louisiane est omnivore, elle est avant tout carnassière et très agressive, elle peut s'attaquer aux têtards de grenouilles, aux pontes, petits poissons, larves diverses... Elle peut également consommer des plantes aquatiques et semi-aquatiques. A partir de son trou, l'écrevisse bien ancrée peut se saisir de proies plus volumineuses.

Elle rentre en compétition directe avec les écrevisses indigènes. elle est également porteuse d’un champignon qui décime les écrevisses indigènes comme l'écrevisse à pattes blanches. Elle creuse des terriers de près de 2 mètres. Elle augmente la turbidité de l'eau.

Elle présente un cycle de deux reproductions par an. Adulte, elle est longue de 10 à 15 cm, une femelle, selon sa taille, donne de 200 à 750 œufs, par ponte. Agée de six mois elle peut se reproduire pour la première fois. Sa prolifération est inquiétante, elle peut atteindre dans certain secteur 2,5 tonnes/hectare.

Un arrêté est pris en 1983 : il interdit l'importation, le transport et la commercialisation de l'écrevisse de Louisiane. Cette espèce est classée « espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques ».

LE POISSON CHAT

Il n'existe pas moins de 45 espèces de poissons-chats dans le monde, dont 3 espèces seulement sont présentent en Europe. Le poisson chat a un corps moyennement allongé, assez massif et cylindrique dans sa partie antérieure., Sa peau est nue. Il existe une nageoire dorsale adipeuse. Sa tête est large et aplatie avec une grande bouche entourée de 8 barbillons. Les premiers rayons épineux des nageoires dorsale et pectorales sont légèrement denticulés. Son dos et ses flancs sont de couleur sombre, souvent brun-verdâtre et son ventre blanchâtre.

Originaire de l'Amérique du Nord, le poisson-chat est bien implanté en France et ce depuis 1950. A l'origine, il se serait échappé des aquariums du Muséum d'histoire naturelle à Paris pour coloniser la Seine, via les égouts.

LA PERCHE SOLEIL

Avec son dos élevé et son ventre arrondi, la Perche-soleil se caractérise aussi par sa petite bouche oblique et ses joues sans écailles. Sa nageoire dorsale longue comprend des rayons épineux. Ses couleurs trés vives la distingue des autres poissons. A dominantes bleu et vert sur le dos, les flancs sont jaunes orangé. L'extrémité de l'opercule présente, chez les mâles, une tache rouge.

La Perche-Soleil est originaire d'Amérique du nord. Introduite en Europe vers 1880, elle s'est étendue excepté en Espagne. En Italie, Seul le Nord du pays semble lui convenir.

La flore aquatique indésirable

La Jussie (Ludwigia sp)

Originaire d'Amérique du Sud, introduite en France au 19è siècle à des fins ornementales, la jussie présente un comportement envahissant à l'échelle de nombreuses régions françaises. Elle n'est pas encore présente sur l'Eure, mais se trouve sur le Loir et la Conie. Il est important de connaître cette plante afin de pouvoir l'identifier et éviter son installation

si elle apparaissait sur le cours de l'Eure.

Description :

C'est une plante aquatique aux fleurs jaunes de 2 à 5 cm de diamètre. Cette plante affectionne les eaux stagnantes, les secteurs bien éclairés favorisent sa croissance. La Jussie peut se développer jusqu'à trois mètres de profondeur et se dresser jusqu'à 80 cm au dessus de l'eau. Elle se reproduit par bouturage, le moindre fragment peut donner naissance à un nouvel herbier.

Conséquences :

La jussie se développe en herbiers très denses et occasionne une forte perturbation sur le milieu : elle se propage très rapidement au détriment des autres plantes aquatiques, peut nuire aux espèces animales en les privant d'espace de repos, de nidification..., elle altère la qualité de l'eau et rend certaines activités difficiles voire impossibles à pratiquer (pêche, activités nautiques...)

Que faire si vous découvrez des plants de Jussie dans l'Eure ? Dans un premier temps avertir le syndicat de rivière ou la fédération de pêche d'Eure et Loir. Surtout ne pas faucarder les plantes, cela la fragmenterait et engendrait sa dissémination. Ne pas utiliser des produits phytosanitaires qui peuvent présenter des risques de pollution de l'eau. La technique est de l'arracher manuellement en évacuant tous les fragments hors du site (brûlage, enfouissage...).

LE MYRIOPHYLLE DU BRESIL

Parmi les plantes aquatiques considérées comme envahissantes, le myriophylle du Brésil tient sa place. IL est originaire d'Amérique du Sud.

Le Myriophylle du Brésil a été introduit pour la beauté de son feuillage par un botaniste dans les jardins de Talence. On signale son caractère envahissant dès 1913 au Nord de Bordeaux.

La présence du myriophylle étouffe les autres plantes et provoque leur disparition progressive. En réalité, cette plante exotique prend peu à peu la place des plantes aquatiques autochtones. C'est un vrai danger pour la diversité biologique végétale mais aussi animale.

Le myriophylle du Brésil est une plante amphibie, il peut développer hors de l'eau des tiges allant jusqu'à 30 à 40 cm de hauteur, les tiges pouvant atteindre 3 m de long. Sa colonisation se faisant par bouturage, on le rencontre essentiellement dans les milieux stagnants ou faiblement courants. Son développement est très inquiétant en Vendée : notamment dans le Marais du Gué Gorand-Jaunay, le Marais Breton...

Il gène la pêche et la navigation. IL étouffe la végétation (quelques lemnacées ou azolla peuvent subsister entre les tiges émergées). Il participe à la banalisation des écosystèmes et surtout c'est un gros consommateur d'oxygène.

Ses feuilles sont constituées de très fines lanières vert tendre. Elles sont attachées par groupe de 4 ou de 6 sur les tiges. Ces dernières peuvent atteindre 3 mètres de long.

Le myriophylle du Brésil présentent de grandes similitudes avec la jussie. Tous deux ont des besoins importants en lumière pour se reproduire. En France, ils se propagent par bouturage. C'est pourquoi il ne faut ni les cueillir, ni les arracher. Il suffit d'un simple brin pour obtenir une plante envahissante. Belle mais dangereuse… Le moyen qui reste actuellement le plus efficace pour lutter contre sa prolifération est l'arrachage des plants.

source : http://fr.wikipedia.org

|